Todos os temas abordados em Doce Gabito estão ligados a algo maior que, para mim, é o que realmente importa: a família. Família lato e stricto sensu. Os vínculos afetivos que unem as pessoas, dentro e fora de seus lares. Os conflitos e rivalidades que surgem daí. As relações de parentesco e de amizade. O esforço que fazemos para nos comunicar e chegar ao outro, para entendê-lo, sempre influenciados por nossos interesses, afinidades ou antipatias. Essa luta que travamos o tempo todo em nossos diferentes grupos familiares é o que me interessa de fato. Luta que pode estar presente na cidade ou na roça, no morro ou no asfalto, na mesa de acadêmicos ilustres ou na mesa de homens simples em algum bar da periferia. Em qualquer nível social, em qualquer cultura ou canto do planeta, o que me inspira é essa tentativa de nos superarmos e nos aprimorarmos pelo diálogo em família: seja com conhecidos, colegas de trabalho ou amigos. Seja com parentes ou com quem dividimos a cama. Como já disse em O arroz de Palma, família somos todos.

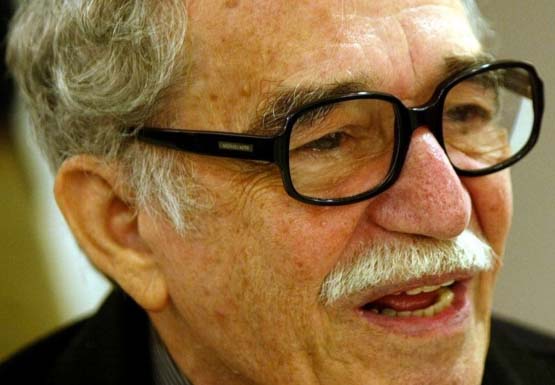

Gabriel García Márquez

Para mim, García Márquez é inspiração e referência. Inspiração, por seu estilo único de criar, pela forma poética com que combina o mágico e o real. É referência por suas ideias, por sua humanidade. Portanto, decidi homenageá-lo. O curioso, entretanto, é que foi a partir de um poema de Ferreira Gullar, “O duplo”, que encontrei os meios para trazer a figura de García Márquez para o romance. Nesse poema, Gullar nos diz que foi se formando a seu lado um outro que se apossou de tudo o que ele viu e fez e “que pelo país flutua livre da morte e do morto”. O poema, que inseri na íntegra como uma das epígrafes do livro, é a chave para o entendimento da relação que se estabelece entre Gabriela, narradora da história, e seu amigo Gabito.

Com Ferreira Gullar, autor de “O duplo”, poema-chave para “Doce Gabito”.

Seguem dois trechos do romance:

Sobre o avô Gregório e a infância na favela Santa Marta

Sempre quis voar. Desde menina. Não de avião, não de asa-delta, nenhuma dessas geringonças. Queria voar por mim mesma. Abrir a janela e alçar voo com o atrevimento dos pássaros. Adolescente, ousei ainda mais no sonho. Quis, insana idade!, voar acompanhada. Imaginei possível o voo de mãos dadas com alguém – o voo lírico das figuras de Chagall, noivos apaixonados nas alturas. Lá onde as roupas não pesam, os sapatos não pesam, nada pesa. O infinito à disposição da curiosidade dos amantes!

Quem me fez assim foi meu avô Gregório – mulato belíssimo, saúde de ferro, uma tora. Inteligente, sensível. Dizia-se protegido por entidades do candomblé, mas também era devoto de santos católicos. Por ele, fiquei sabendo que meu nome me foi dado em homenagem ao arcanjo Gabriel. Arcanjos, ele afirmava, são os anjos de patente mais elevada na hierarquia celeste. Estão acima de serafins, dominações, tronos e querubins. São respeitados por todas as potestades. Lembro-me do vovô comigo no colo, me contando essa história, enquanto me coçava as costas, feliz da vida, porque minhas asas estavam nascendo perfeitas, no lugar certinho. A cena me marcou. Está nítida como se tivesse acontecido hoje.

Quem me fez assim foi meu avô Gregório – mulato belíssimo, saúde de ferro, uma tora. Inteligente, sensível. Dizia-se protegido por entidades do candomblé, mas também era devoto de santos católicos. Por ele, fiquei sabendo que meu nome me foi dado em homenagem ao arcanjo Gabriel. Arcanjos, ele afirmava, são os anjos de patente mais elevada na hierarquia celeste. Estão acima de serafins, dominações, tronos e querubins. São respeitados por todas as potestades. Lembro-me do vovô comigo no colo, me contando essa história, enquanto me coçava as costas, feliz da vida, porque minhas asas estavam nascendo perfeitas, no lugar certinho. A cena me marcou. Está nítida como se tivesse acontecido hoje.

Sei muito bem porque meu avô me desenhou asas logo cedo. Ele queria que eu reencontrasse meus pais de um jeito fácil e que não doesse muito. Nunca me conformei com a ausência de mamãe e papai. E ele a me garantir que os dois estavam no Paraíso, podendo cuidar de mim melhor do que se estivessem aqui na Terra.

Vovô e eu morávamos no ponto mais alto da favela Santa Marta, em Botafogo. No morro, nenhum outro barraco acima do nosso. Era lugar de risco, escondido, que alternativa? Apesar de todo perigo e desconforto, vovô se orgulhava daquelas paredes de madeira, daquele telhado de zinco. Tínhamos a melhor vista, a proximidade da mata e o céu ao alcance da mão. Não era por acaso que estávamos ali, ora! No dia que minhas asas crescessem, eu iria ver mamãe Luzia e papai Egídio. Era só uma questão de tempo e paciência, ele me prometia.

Ainda que projeto incipiente de anjo, asas em formação, eu me esforçava para encontrar meus pais: quem sabe em alguma nuvem que passasse – branca, cinzenta ou rosa? Uma aparição de repente para me fazer surpresa, eu pensava. Talvez hoje eles venham. E meu coração batia forte. Eu olhava, esperava, as nuvens passavam e nada. Vinham, sim, o cansaço e a decepção. Volta e meia, dormia encostada na soleira da porta. Era o vovô que me pegava no colo e levava para dentro.

Certo dia, a cabeça deu um basta no coração. Como entender esse eterno jogo de esconde-esconde, onde só um procura e os outros nunca aparecem? Jogo bobo e sem graça. Quer saber do que mais? Tirei de ideia. Desisti. Que mamãe, papai e os seres alados ficassem lá onde estivessem. Fui brincar de outra coisa e fiz muito bem. Descobri que o chão era tão fantástico quanto o céu, só que mais perto. Mergulhei fundo naquele novo universo. Chão de terra, chão de cimento, o chão que fosse. Olhava para um lado, a mata. Olhava para outro, a favela. E eu ali, na fronteira. Muito espaço para conhecer, muita gente, muito bicho, muita coisa de tamanhos, formas e cores diferentes. Fui aprendendo, por mim mesma, a gostar aqui de baixo. Nunca mais me preocupei se minhas asas cresciam ou se estavam no lugar certo – agora, por onde andava, não precisava delas. Vovô parecia aprovar minha nova opção de vida. Pelo menos, nossas conversas eram outras. Eu não queria mais saber de anjos, aparições, viagens ao Paraíso, nada disso. E ele também não tocava no assunto. Estávamos felizes assim. Eu, igual a ele, igual a todo mundo, podia viver muito bem sem asas.

Foi nesta nova fase que aprendi a ler e a escrever. Ganhei dois cadernos em pé: um de pauta e outro quadriculado. E um caderno deitado, de folhas brancas para desenho. Ganhei lápis preto, borracha, apontador e régua. E um estojinho de lápis de cor, que conseguia colecionar tons mais variados que os do arco-íris. Eu não tinha de ir ao colégio. Vovô era meu professor e me ensinou o básico. As noções de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências, aprendi com ele. A aula que eu mais gostava era a de Música. Vovô dizia que era aula. Aula, nada! A gente cantava junto as canções que ele dedilhava no violão. Eu acabava decorando as letras e ele ficava todo orgulhoso de como eu aprendia rápido. O repertório era bastante variado. Aos seis anos, eu já tinha razoável conhecimento de nosso cancioneiro popular. Os sábados eram sagrados – os vizinhos próximos se reuniam religiosamente e iam lá para casa nos ouvir. O bom Jeremias, que vovô considerava como filho, sempre levava umas cervejinhas. Dizia que era prazer e que a cantoria valia a contribuição. Eu adorava me exibir. Já amanhecia me preparando para a apresentação. A plateia amiga, a felicidade no rosto de cada um, o riso solto, o aplauso, tudo me embevecia.

Com o tempo, atraída pela melodia dos versos, passei a me interessar mais pelas letras que pelas músicas e procurava decifrar o que aquelas palavras combinadas queriam me dizer. O vovô era autor de todas elas. Quando a gente cantava Carinhoso, eu lá pensava em Pixinguinha ou em João de Barro? Nem sabia da existência! Afinados, íamos os dois de ouvido com o violão: “meu coração, não sei por que / bate feliz quando te vê / e os meus olhos ficam sorrindo / e pelas ruas vão te seguindo / mas mesmo assim / foges de mim./ Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso / e o muito muito que te quero (…)” Esta canção, é claro, tinha sido feita especialmente para mim. Os versos contavam direitinho a nossa história: quantas vezes, às gargalhadas, eu corria do vovô e ele, feito o bicho papão, tentando me pegar. “Volta aqui, menina levada, volta aqui!” Quando me alcançava, cheio de calor, me cobria de beijos e me dizia que, se eu soubesse o quanto ele me amava, eu não fugiria dele assim.

Sobre o primeiro encontro com Florentino

Florentino, 25 anos mais velho que eu. Apenas na idade. No atrevimento, eterno adolescente. Nos conhecemos no jardim do palácio do Catete, em um dos bancos que ficam ao redor da fonte de Vênus. Foi ele que tomou a iniciativa de se sentar ao meu lado e puxar assunto. Sem nenhum constrangimento, me interrompeu a leitura.

– Conheci esse livro em uma tarde. Mergulhei e fui até o fim.

“Conheceu?!”

Educada, apenas sorri. Voltei ao texto. A história prendia de fato e eu não estava a fim de conversa. Ele insistiu. Sua voz grave, agora dita em tom baixo e sentido, me perturbou.

– Memória de minhas putas tristes. Só o título já me comove.

Não sei se fez o comentário olhando para mim. Sequer levantei os olhos. Respirei fundo, tentando disfarçar a sensação de desconforto, e voltei ao início da página. Ele se aquietou. Eu, não. Sua presença ali, mesmo silenciosa, havia se tornado incômoda. Estranhamente incômoda.

“Estará me observando? Fará outro comentário? Tomará alguma nova iniciativa?”

Me desconcentrei várias vezes – recomeçava a linha, o período, o parágrafo. Inútil. Impressas, as palavras não me diziam mais nada. Emudeceram. Faltavam a elas a voz e o sentimento dele. Loucura ou o quê? Passei a utilizar o livro como biombo. A cada virar de página bem encenado, aproveitava para discretamente lhe controlar os movimentos, que eram mínimos. Fui reparando na roupa, no cabelo, nas expressões do rosto. Nas mãos… Ao menor gesto do vizinho intruso, eu imediatamente disfarçava o olhar para a leitura, fingia estar onde não estava, porque meu pensamento era todo dele. No papel, agora, apenas um amontoado de letras embaralhadas. Meu possível romance começava a ser escrito fora do livro! O personagem principal tinha vida e respirava perto! Imaginação minha? Certo que não, porque logo, o primeiro susto: quando ele se ajeitou no banco, acomodando-se melhor, agora quase de costas para mim, temi que ele se levantasse e fosse embora sem se despedir – o que teria sido perfeitamente natural. Não havia nenhum vínculo entre nós. Senti calor. Abri um pouco mais a blusa sem que ele percebesse. Pensei em lhe dizer alguma coisa. Precisava retomar o diálogo que amorosamente ele me havia inseminado e eu, displicente, abortei. Ansiava pela próxima fala dele que não vinha. Ansiava por me tornar prenha novamente daquela voz. Imaginei que nossos sons combinados dariam belos frutos. Quem era aquele homem? Irreconhecível, quem eu era? Por que me dedicava assim a um estranho? Afinal, o que é uma voz? Ainda que voz sentimento, emissão grave que hipnotiza e seduz.

“Tenho de criar algo para que ele volte a falar. Não. Melhor, não. Melhor esperar e confiar no sonho que, cuidadosamente, me tece o acaso.”

A súbita certeza de felicidade me permitiu respirar fundo, criar coragem e parar de vez a falsa leitura. Para ser notada, fechei o livro ostensivamente. Ao meu gesto inesperado, a reação dele imediata. Cena ensaiada, coincidência ou o quê? Ele se levantou e se afastou sem dizer palavra. Mas sua partida não me causou receio, porque dentro de mim já não havia temor, havia amor antecipado e todos os atrevimentos que esta opção envolve. Seu jeito despreocupado de andar me disse que ele não iria longe. E, ainda que fosse, voltaria. Eu estava certa.

Ele chegou à fonte, molhou várias vezes o rosto com as mãos em concha e só então olhou para mim e me flagrou a admirá-lo. Não se surpreendeu. Enxugando as mãos na calça, sorriu incontido, quase encabulado. De mim, ouviu o primeiro som que, distante, saiu alto em forma de pergunta.

– Está com tanto calor assim?!

Também de longe, me respondeu como se anunciasse aos quatro ventos.

– Não é água que refresca! É água que desperta! Às vezes, preciso saber se estou acordado!

Interpretei a fala como galanteio. Ele notou, é claro. Sem perder o riso, veio vindo em minha direção com andar vitorioso de quem arriscou tudo e ganhou fortuna. Já sentado de volta, completamente à vontade, me instigou.

– Não acontece o mesmo com você? Querer saber se está sonhando ou não?

Respondendo sem pensar, brinquei com o que era sério. Mas fui sincera.

– Acontece, sim. Só que, em vez de molhar o rosto, eu me belisco.

Garantia? Mostrei o vermelho recente no braço. Ele gostou da brincadeira e a entendeu como sedução. Com intimidade que não ofende, tocou o local com a ponta dos dedos e me afagou de leve, como se quisesse saber de que matéria eu era feita. Foi nosso primeiro contato de pele. Logo que sua mão se afastou, senti saudade daquele tato que veio tão repentino e foi embora. O que viria em seguida? Que outro movimento? Que outro passo, que ousadia?

Não houve resposta. Corte súbito. Acontece. Fazer o quê? Com pose de vagabundo, um pássaro pousou bem diante de nós. Desocupado, com certeza. E inoportuno. Ficou o tempo todo querendo atenção. Sem ser chamado, cantava e pulava de lá para cá. Petulante, chegou ainda mais perto, ao alcance. Parecia mesmo disposto a nos testar. O que pretenderia com o improvisado número de rua? Moedas de pão? Ensaiei vários assobios, tentando me comunicar em língua estrangeira. O pássaro virou a cabeça para um lado e para outro, como se quisesse se certificar de que eu estava falando mesmo com ele. E se foi sem mais um pio, intempestivo como havia chegado. “Terei assobiado algo inconveniente?” O exibidinho fez escala rápida na borda da fonte. Depois, indiferente a tudo o que anda e rasteja, alçou voo radical até o alto da palmeira. Meu companheiro de banco não apreciou o espetáculo gratuito.

– Pássaro bobo. Por que se mostrar desse jeito? Exibicionismo puro. Se for para competir em prova de fôlego, eu atravesso oceanos. Ele, não.

Provoquei.

– Isso está me parecendo inveja.

Ele foi veemente ao discordar de mim.

– Invejar o pássaro? Claro que não. Prefiro ser como sou. Não tenho asas, mas também não tenho bico. Bem melhor é ter boca para beijar.

Tornei a fustigar.

– O que você me diz então dos anjos?

Ele sorriu. Olhou para o céu, como se os procurasse, e filosofou.

– Anjos parecem privilegiados. Não são. Asas e lábios para quem desconhece o desejo e o sabor do beijo? Esse, talvez, o pior castigo.

Calamos naturalmente e ficamos ali a observar movimentos. De bicho, de gente, de vento nas folhagens, de jorros no chafariz de Vênus. Não precisei refletir muito sobre minha condição humana para reconhecer.

– Você está certo. Apesar de tão incompleta, também prefiro ser como sou.

Em triste sintonia, ele compreendeu meu tom de voz. Feitos do mesmo barro, nos olhamos com apaixonada resignação: “cuidado, frágil”. Estávamos prestes ao beijo, eu sabia. Ele sabia. Fazer o quê quando os corpos se atraem? Sem apresentações nem nomes de batismo, bocas coladas, sugamos nossas salivas e nos demos muito prazer em conhecer um ao outro. Recorremos ao que, aqui em baixo, nos permite perder noção, apagar os limites do ego e voar.

Este primeiro encontro com Florentino me vem à cabeça em fração de segundo. Mas, na sala de interrogatório, ninguém sabe da lembrança que me ocorre. Uma das utilidades do pensamento é justamente essa: guardar muito bem guardadinho tudo o que é só nosso – arquivo portátil que abrimos apenas para nós mesmos ou para quem nos é querido.